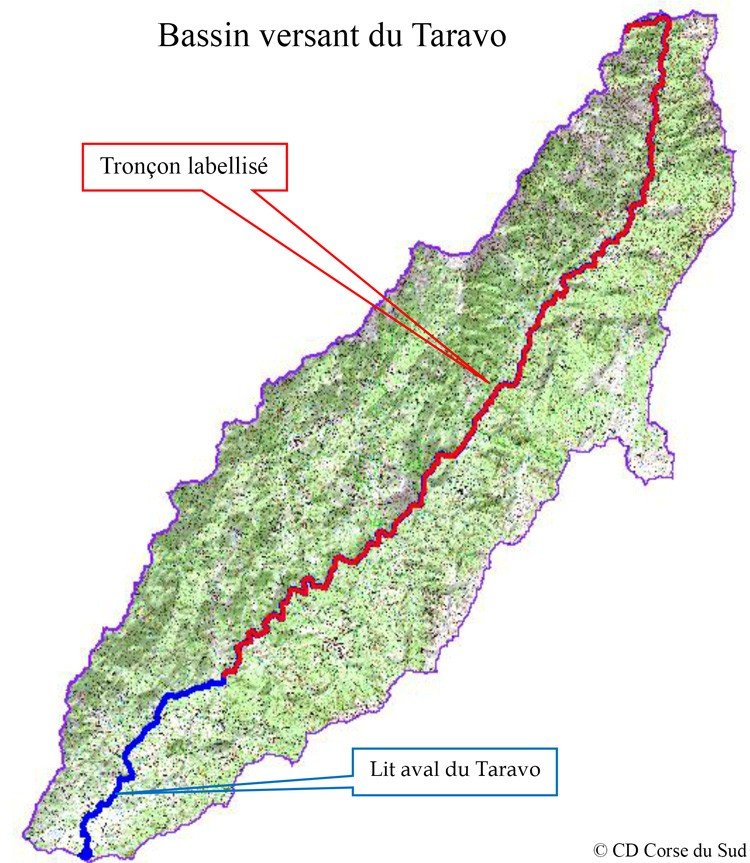

Le Taravo, en Corse Taravu, est un fleuve long d’environ 65 kilomètres. Troisième fleuve de Corse, il trouve ses origines à environ 1 580 mètres d’altitude, au nord du Monte Grosso (1 895 m), sur la commune de Palneca. L’orientation générale de son cours va du nord-est vers le sud-ouest, pour se jeter dans la mer Méditerranée au niveau du golfe du Valinco, situé sur les communes de Serra-di-Ferro et d’Olmeto.

Du point de vu géologique, le bassin versant, d’une superficie de près de 490 kilomètres carré, qui couvre ou recoupe trente et une communes, appartient intégralement à la Corse hercynienne, dont il traverse le segment Sud, dominé par les plutons. À l’image de la majeure partie de la Corse hercynienne, le substratum du bassin versant du Taravo est largement dominé par des granitoïdes.

Les éléments de l’histoire et de l’évolution du bassin du Taravo au cours des siècles indiquent qu’une société agro-pastorale installée dès la préhistoire (dont de nombreux témoignages subsistent tel que le site préhistorique de Filitosa) en plaine a progressivement pris en compte le milieu naturel pour devenir une société agro-sylvopastorale, aboutissant vers le quinzième siècle à la création d’une dizaine de villages pivots dans la haute vallée. Ces villages représentaient autant de communautés qui répartissaient leurs activités entre la basse vallée et la haute montagne (élevage et une petite agriculture de subsistance).

L’éclosion d’une classe de propriétaires terriens sédentaires, dont les plus aisés allaient rapidement s’imposer comme les détenteurs d’un pouvoir politique, s’achève à la fin du XVIIIe siècle.

La poussée démographique du XIXe siècle modifie considérablement l’espace ainsi que les composantes sociales de la haute vallée où le village joue un rôle prépondérant. La population de la haute vallée double en cent ans, atteignant près de huit mille personnes à l’aube du XXe siècle. La basse vallée du Taravo, jusque-là domaine indivis des communautés pastorales de la haute vallée, prend une identité propre par la sédentarisation progressive, le partage des terres et la constitution de communes indépendantes.

Au cours du XXe siècle, particulièrement après la guerre de 1914-1918, la montagne est « marginalisée » ; la vallée du Taravo se « déruralise » ce qui entraîne une rapide évolution du paysage, avec une forte progression du maquis.

Malgré tout, aujourd’hui encore, le bassin du Taravo présente de nombreux atouts car il constitue un tout géographique, environnemental, historique, humain et économique et même si les liens entre le haut Taravo et le reste de la vallée s’estompent, le sentiment d’appartenance à une communauté demeure.

Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Maison de la Culture et de la Citoyenneté