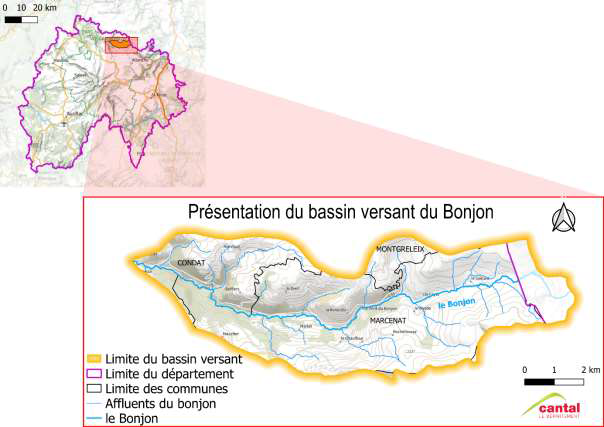

Le Bonjon est un cours d’eau d’environ 19 kilomètres du nord-est cantalien qui prend sa source sur les Monts du Cézallier dans le Puy-de-Dôme, à 1460 mètres d’altitude. Affluent en rive gauche de la Grande- Rhue (confluence située au niveau de Condat à 700 mètres d’altitude), le Bonjon est un sous-affluent de la Dordogne. Son bassin versant s’étend sur 46 km².

La partie amont du bassin versant est constituée d’un complexe volcanique avec alternance de différents types de laves. Plus particulièrement, une alternance de laves basaltes, basanites, de scories (les scories sont des fragments de lave poreuse, c’est une roche très légère) et de pyroclastites de

maar (roches constituées par l’agglomération de débris de laves) est retrouvée en tête de bassin. À hauteur de la cascade du Saillant, sur la commune de Marcenat, une rupture géologique est observable.

De la cascade et jusqu’à la confluence, le Bonjon traverse le socle métamorphique et granitique. C’est également à ce niveau que le cours d’eau rentre dans les gorges sur environ 10 kilomètres. Plusieurs cascades se succèdent le long du linéaire. Le secteur de gorges est peu accessible.

S’en suit un secteur de plaine d’environ 5 kilomètres, jusqu’à la confluence avec la Grande-Rhue, au niveau de Condat.

Le bassin versant du Bonjon est concerné par un climat montagnard. Ce climat se caractérise par des températures qui diminuent quand l’altitude augmente. En moyenne, la température baisse de 0,5° C à 1° C tous les 100 mètres d’altitude. L’ensoleillement varie d’un versant à l’autre. Les versants exposés au nord (ubac) sont plus froids que les versant exposé au sud (adret).

Concernant le régime pluviométrique, le cumul habituellement mesuré est en moyenne 1201mm. Les pluies sont mieux réparties tout au long de l’année.

Le bassin du Bonjon connaît également des périodes d’enneigement parfois importantes, entre un mois (vers 800 mètres d’altitude) et trois mois (vers 1 200 mètres). Sur les sommets du massif Cantalien et du Sancy, la neige peut rester au sol jusqu’à 6 mois. Ces milieux subissent donc de nombreuses

périodes de gel-dégel durant l’hiver en raison du caractère océanique de la zone.

Maison de la Culture et de la Citoyenneté

Maison de la Culture et de la Citoyenneté